- 研修委員会を中心とした教育環境の整備がスゴイ!

- 年間70回のレクチャーの充実度がスゴイ!

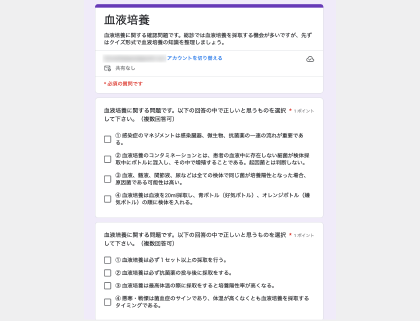

- 研修環境のDX化がスゴイ!

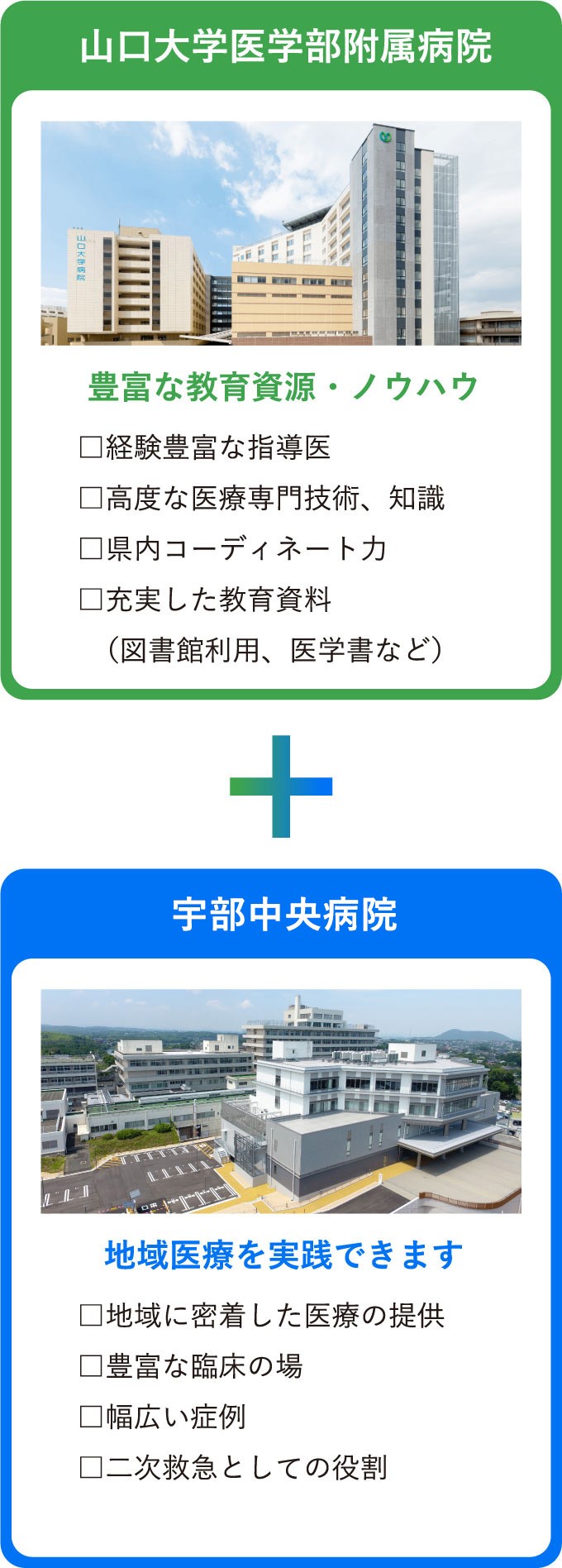

- 山口大学医学部附属病院との教育連携がスゴイ!

研修管理者から医学生の方へ

メッセージ

期研修医一人ひとりの希望に寄り添い、

キャリア形成から意識改革、

仲間づくりまでをサポート

このたびは、数ある臨床研修病院の中から当院に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。2年間にわたる初期臨床研修は、将来進むべき方向性を見定めると同時に、「医師としての自覚」を芽生えさせる大切な期間ですから、医療に関する知識・技術の指導だけでなく、望ましい人格形成や礼節、一生の宝となる仲間づくりまでをサポートしたいと考えています。そして、研修修了後も日本の医療を支える同志として、末永く繋がりが持てる未来を心から楽しみにしています。

各分野で日本のトップを走る指導医から、質の高い指導を直接受けられる

- 日常的に研修環境の改善を取り組む研修委員会が学びやすさをサポート

- 現場からの問題提起は研修医から、研修委員会はその窓口的存在

- 志望科が決まらない研修医のキャリアパス&就職支援をサポート

- 実は、指導医のお悩み相談にものっています

2年間の研修では、順調な時もあったり、そうでない時もあったりと山あり谷ありを経験する研修医がほとんどだと思います。そうしたお悩みは、研修医同士や指導医との相談で解決することが多いですが、病院の窓口的存在が「研修委員会」となります。本委員会は、内科系、外科系、男女混成チームで構成されており、さまざまな立場で研修医からの希望を受け取り、病院としての決定事項につなげていきます。本会議と呼ばれる研修委員会は、毎月1回開催されており、研修医と指導医が研修環境に関してざっくばらんに意見交換を行います。さらに、指導医の前では意見を出しにくい研修医のために、本会議の前に少人数で意見交換を行う通称「事前会議」も開催しており、そこでも研修医の細かな意見を拾い、本会議で協議・決定する事項を決めています。

具体的な研修委員会の仕事として、研修医から研修スケジュールの希望を受け取った後に各診療科との研修受け入れ調整、院内外の指導医に研修医対象のレクチャー開催の依頼、研修医と病院のニーズに合わせた当直体制の修正、オンライン臨床教育評価システム(PG-EPOC)のサポートなどがあります。

また、研修医にとって初期臨床研修の2年間は、医師としての研鑽を積みながら、志望科を決める大切な期間でもあります。医学生の時に志望科を決めていても実際の医療現場を経験すると、見えてくる世界が具体的になり、研修を通じて向き不向きを体感することができるため、多くの研修医が最終的な志望科を悩むことを経験します。そのため当院の研修委員会は、志望科が決まらない研修医のためのキャリア支援を積極的に行っています。前述した通り様々な立場の委員会メンバーがいますのでそれぞれの専門性や人的ネットワークを活用し、興味のある診療科の専攻医や指導医との面接の設定、専門研修を考えている研修病院の見学の斡旋、コーチング技術を用いたキャリア面談を行います。 内緒ですが、指導医も研修医への指導方法に悩むことがあるので、指導医のお悩み相談にものっています。研修医委員会のミッションは、研修医の立場になり2年間の研修をサポートすることですので、皆さんも当院で研修する際には是非とも頼ってみて下さい。

1年間を通して60−70回のレクチャー&ハンズオンを開催しています。内容も上半期は、1年目研修医を対象に酸素療法の使い方、気管挿管の仕方、グラム染色の仕方、抗菌薬の選択方法など基本的知識&手技に関するテーマを設定し、救急外来や病棟管理ですぐに役立つ内容を学ぶことができます。

下半期になると救急外来や病棟業務にも慣れていく頃なので、心臓超音波の評価、脳卒中の診断と治療、誤嚥性肺炎の管理、めまいの初期対応、低ナトリウム血症の鑑別と治療、創部の縫合実習など、より実践的な内容が含まれてきます。

レクチャー講師は、院内指導医だけではなく、救急医総合診療医、小児科医、緩和ケア医をバックボーンとした全国の院外講師のレクチャーも年間5−10回開催されます。全国の指導医からレクチャーを受けることで、施設によって研修医の守備範囲の違いを感じたり、同じテーマでも指導医によって指導方法の違いを感じることで、多様な考えを身につけて欲しいとの願いがあります。

また、そこで知り合った指導医たちとの出会いが、次の就職先や共同プロジェクトにも繋がることがあり、人的ネットワークの場として活用する研修医もいます。OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)とOFF-JT(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング)を組み合わせながら、体系的に学ぶことで基本的臨床能力を養って下さい。

- 診断学

- 基礎力

アップ - 感染症

レクチャー - 疾患別

レクチャー - スキル研修

- アカデミック

スキル

研修医対象のレクチャー、

技術研修

診断学

臨床推論や症候別のアプローチを学びます

- 外来での診断学!

- バイタルサインから緊急性を見極める!

- 入院患者の発熱にどうアプローチする?

基礎力アップ

病院で働くための基礎を多職種から学びます

- 入院患者の指示簿の書き方

- 看護師が伝える救急外来での働き方!

- 研修医のためのDPC入力の仕方

感染症レクチャー

感染症疾患や抗菌薬について座学と実習を交えて学びます

- 抗菌薬の使い方 −横隔膜より上−

- 染めて解釈するグラム染色!

- 体系的にアプローチする誤嚥性肺炎!

疾患別レクチャー

日常よく診る疾患についても学びます

- 脳血管障害の診断&治療方法 - 基礎編 -

- めまいを徹底的に診断する!

- 蕁麻疹とアナフィラキシーと私

スキル研修

基本的な手技を身につけるため実習を中心に学びます

- 繰り返しやってみよう挿管手技

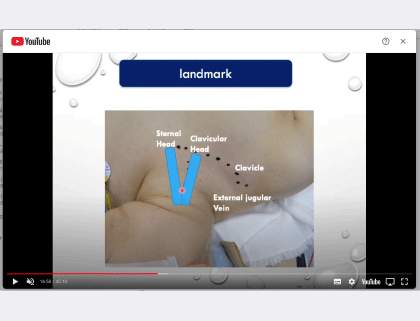

- エキスパートが教えます!中心静脈穿刺

- 研修医だったら身につけよう心臓エコー

アカデミックスキル

情報検索能力の習得や、学会発表のスキルを学びます

- Up To Dateを使いこなす!

- 分かっているようで分かっていないEBM

- 学会発表の準備の仕方 -良い抄録の書き方-

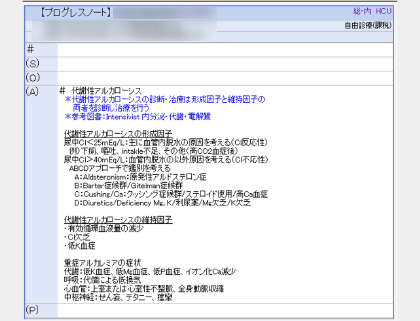

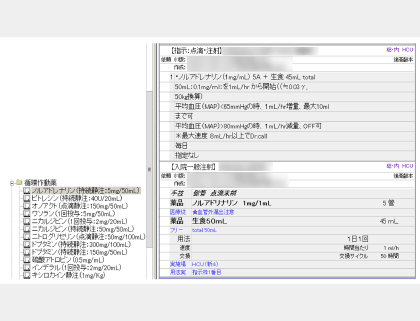

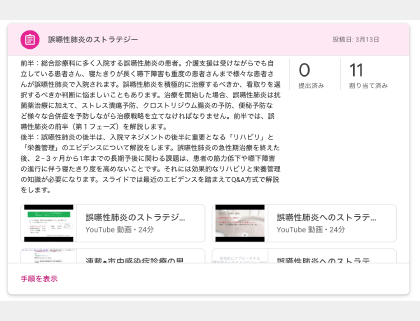

当プログラムでは、2年間の研修期間中に習得すべき基本能力のレクチャーをクラウドに設置し、いつでもどこでも気軽に受講できる仕組みを構築しています。レクチャーの内容は、診断学・身体診察(臨床推論総論、vital signの見極め方 etc)、基本手技(血ガスのステップアプローチ、安全な中心静脈穿刺 etc)、感染症診療(抗菌薬の選択、誤嚥性肺炎のストラテジー etc)、よく遭遇する疾患(低Na血症、せん妄、入院患者の発熱 etc)などがあり、指導医が作成したスライドや動画教材をスマホやタブレットからいつでも閲覧できます。指導医が普段から提供している内容を予め予習できる、いつでも復習できることで研修医だけではなく指導医にとっても効率的な学習ツールとして使えます。

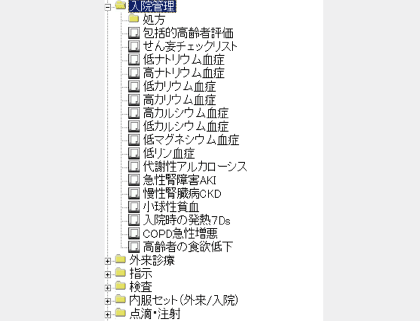

また、電子カルテのフォーマットを活用して、診断や治療をガイドしてくれる仕組みも構築されています。例えば、低ナトリウム血症、意識障害、失神など、研修医が初めて遭遇する疾患であっても指導医が作成した疾患別カルテフォーマットを展開し、手順にそって診療を進めることで原因検索を効率よく行うことができます。また、救急外来や病棟でショック、重症低ナトリウム血症などの緊急疾患に遭遇した場合も、昇圧薬や3%ナトリウムなど研修医が使い慣れていない薬液や輸液製剤も指導医が作成したセット製剤を展開するだけで、教科書で調べる時間を短縮でき、すぐに患者の治療を行えるシステムを構築しています。もちろんそれだけに頼ってはいけませんが、学んだことを現場で活用するガイドとして研修医だけではなく、指導医も日々活用しています。

上述したように当プログラムでは研修環境のDx化(デジタルトランスフォーメーション)が進んでおり、日々の研修を効率よく行える環境が整っています。

基本能力のレクチャー集

(クラウドにて共有) 一例

-

大きな写真で見る

習得すべきテーマのレクチャーや 動画教材がいつでも視聴可能!

-

大きな写真で見る

各テーマを開けると指導医が作成したスライドや動画教材が収納されています。

-

大きな写真で見る

手技の予習・復習も動画教材を使うことでイメージも掴みやすくなります。(画像は安全な中心静脈穿刺)

-

大きな写真で見る

普段から指導医が現場で教えている内容やコメントもQ&Aの中で解説されているので、効率よく学ぶことができます。

電子カルテ 疾患別

フォーマット 一例

指導力の向上と充実した教育環境の提供を目的に院内に山口大学附属病院臨床教育センターを設置

当院は山口大学医学部附属病院と連携し、院内に「山口大学医学部附属病院 臨床教育センター」を設置しています。当センターの目的は、コモンディジーズを経験できる市中病院に大学から指導教員を派遣し、教育を提供できる教材と図書館検索機能を設置することにより、当院と大学双方の研修医がプライマリ・ケアの現場で質の高い教育を受けることにあります。

臨床教育センター内には、研修医にお勧めの教科書や参考書が並べられ、彼らが自由に使うことができ、レクチャー用教材にも使用されています。また、大学図書館機能を設置しており、研修医の2次資料(UpToDate、今日の臨床サポート etc)の利用や文献検索が可能となっています。これまで当院の研修医は学会発表で多くの優秀演題賞を受賞していますが、これも文献検索機能の充実さが貢献しています。

また、臨床教育センターは研修医に限らず、医学生、専攻医が当院で研修を行うハブ的存在として機能しており、当院の研修委員会と連携し、多くの医学生、医師の受け入れを管理しています。当院は、山口大学医学部附属病院と教育での連携を行っているため、初期臨床研修を修了した後に山口大学の入局を検討している研修医には、市中病院と大学病院の両方の雰囲気を感じながら研修を受けることができます。

宇部中央病院

初期臨床研修で

経験できること

研修医が実際に1ヶ月で担当した症例

- アルコール依存・離脱症状

- 膿胸MRSA肺炎

- 慢性好酸球性肺炎

- 胃癌

- 心不全

- 誤嚥性肺炎

- 胆石・胆嚢炎

- 肺炎(肺炎球菌)

- 高K血症

- 胸水(肺炎随伴性)

- 失神

- 心房細動

- 市中肺炎

- 敗血症性ショック

- 化膿性脊椎炎

- 足関節捻挫

- 急性前立腺炎

- 高Na血症

- 尿路感染症

- 胸痛

- 腰痛

- ウイルス感染

- 急性心筋梗塞

- 腎性尿崩症

- 高度脱水

- DIHS

- 慢性腎臓病

- 直腸潰瘍

- 伝染性単核球症

- 肺胞出血

- 蜂窩織炎

- 胸水(癌性)

- 低Na血症

- 視床出血

- 髄膜炎

- 肺炎(緑膿菌)

- 偽痛風

- AKI

- めまい(BPPV)

- 高K血症(緊急CHDF)

研修医が実際に1ヶ月で経験した手技

- ポートヒューバー針穿刺2例

- グラム染色 肺炎球菌、ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌

- 挿管・人工呼吸器管理3例

- 心エコー毎日

- CV挿入1例(補助2例)

- 血ガス、血培、動脈採血いっぱい

- 胃管挿入いっぱい

- PICC挿入3例

- 運動器エコー2例

- 胸腔穿刺2例

- 腰椎穿刺3例

- Dix hallpike法1例

- 筋膜リリース1例

- 腹部エコー(FAST)1例

- 創傷処置(縫合・ステープラ)1例

- 看護さんへの挨拶無限大

この研修で経験できること

週1回の救急外来での全科当直救急の初期対応力が身につきます

週1回の画像診断レクチャー画像診断の精度が向上することで、より正確な診断能力を身につけます

主治医としての役割を経験できます担当患者の治療方針の決定など指導医に相談しながらも診療を主体的に行います

入院~退院 一連の流れを経験できます救急外来→HCU→病棟の管理から、 退院調整まで経験できます

山口大学の教育資源を活用できます宇部中央病院に併設された「臨床教育センター」では、山口大学図書館の文献検索も可能で、豊富な教育資源を活用できます

仲間として、ライバルとして切磋琢磨できます同じ目標に向かう研修医が多数在籍しているので、喜びを仲間と分かち合いながら成長できます